|

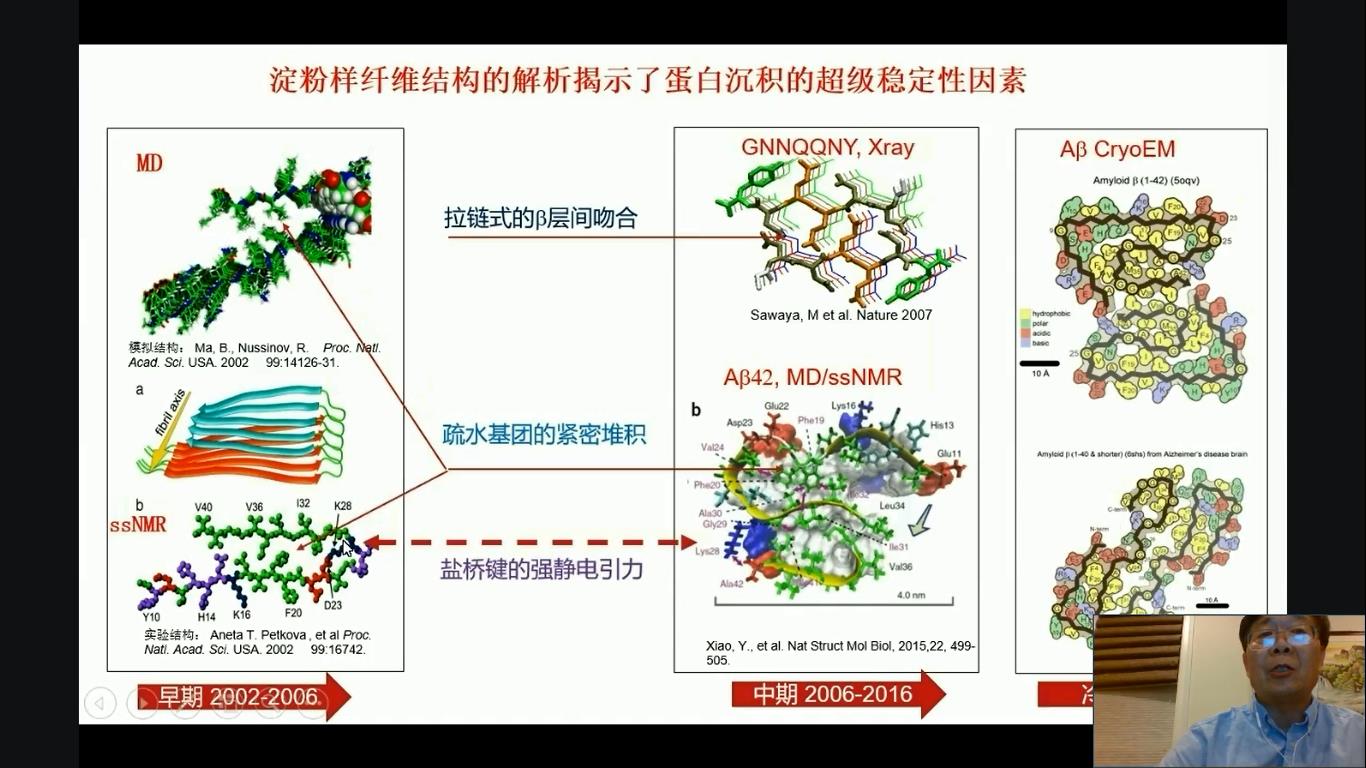

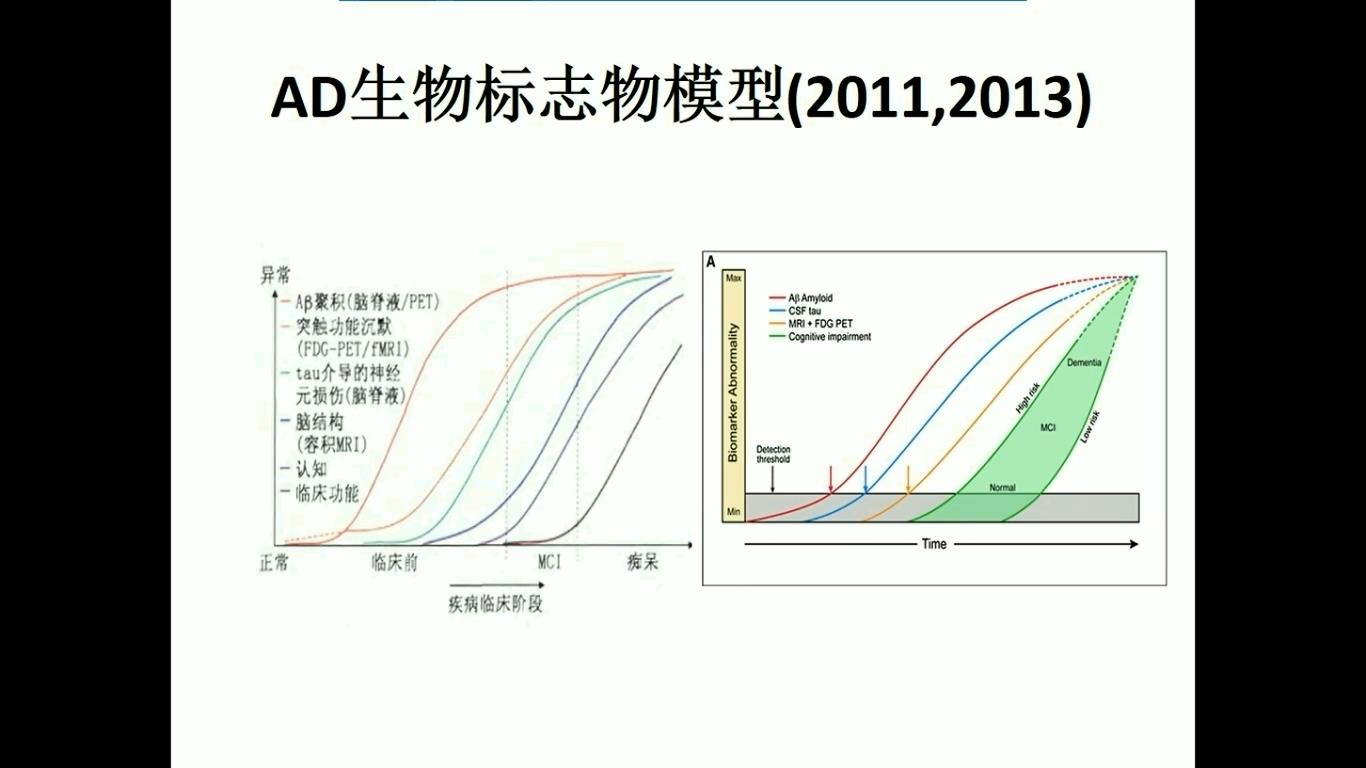

AD早期诊断、治疗及生物标志物专场 AD早期诊断、治疗及生物标志物专场是阿尔茨海默病防治协会理事本分会场的执行主席郭起浩教授,主持人分别为协会理事沈璐教授和郭起浩教授。 是阿尔茨海默病防治协会理事,来自中南大学湘雅医院的沈璐教授,介绍了认知障碍疾病基因诊断策略与检测: 认知障碍的基因突变包括点突变、移码突变、动态突变、拷贝数突变及染色体结构变异,分别通过Sanger测序、靶向测序、WES、RP-PCR、毛细血管电泳、MLPA及三代测序的检测方法,得到有关AD、FTD、VD、HD、NIID等疾病的诊断信息。AD的致病基因报道较多的有APP、PSEN1、PSEN2,致病的机制多为增加Aβ生成或聚集。FTD的致病基因有MAPT、GRN、C9ORF72等。中国痴呆与认知障碍诊治指南推荐基因检测的相关内容有:有明确痴呆家族史的痴呆病例、早发的散发性病例及特殊临床表型病例,根据临床表型对候选基因筛查有助于提高检出率(A级推荐),ApoE ε4基因检测可用于MCI患者危险分层,预测其AD转化风险(B级推荐)。认知障碍相关疾病疾病诊断基因芯片共包含基因95个,其中痴呆致病基因32个、AD风险基因及与Aβ及Tau蛋白代谢相关基因63个,该芯片采用了新一代测序和毛细血管电泳两种检测技术,除了可检测点突变、插入缺失、剪切位点突变等常见突变方式外,还可以对HIT、C9ORF72等动态突变进行检测。可能有临床意义的阳性位点全部进行Sanger测序,具有较好的准确性。基因检测结果策略的解读上,通过基因检测结果,查阅既往文献,进行生物信息学分析及基因与临床表型的分析,完善家系共分离及功能验证,最终强调ACMG再次判读。  是阿尔茨海默病及相关病杂志编委,上海交通大学的马步勇教授介绍β-淀粉样蛋白(Aβ)和Tau 蛋白聚集体的结构解析: 讲述分为四个部分展开:1. Aβ及Tau蛋白各种聚集体的关联;2. 纤维结构的解析揭示了蛋白沉积的超级稳定性因素;3. 形成机理探讨;4. 寡聚体结构的挑战。随着冷冻电镜的发展,不同疾病对应的不同Aβ及Tau蛋白结果得以明晰。蛋白的错误折叠产生种类繁多的淀粉样寡聚体从而导致纤维化。形成机理探讨方面,Aβ 形成淀粉样聚集速率的几个内在因素:(1)单体和中间态的稳定性,β结构的含量;(2)单体和“易纤维化状态”的能级差;(3)单体和中间态的稳定性;(4)中间态的结构形态。Tau蛋白单体是众多结构的动态平衡系统,在研究中我们探究了顺式和反式Tau蛋白谁的毒性更大?我们通过设计分子动力学模拟体系,后发现顺式和反式Tau蛋白具有相似的二级结构、表面积及聚集尺寸,两者差别不足以造成顺式及反式磷酸化Tau蛋白性质不同。顺式和反式磷酸化的Tau蛋白具有明显不同的末端距,反式明显更为舒展,顺式和反式磷酸化对Tau蛋白毒性的影响通过整体Tau蛋白聚体呈现,而不是二级结构和聚集速率的影响。第四部分阐述了寡聚体结构解析仍然面临巨大挑战,这也是治疗药物的靶点关键所在。通过双硫键利用环形多肽稳定寡聚体解析晶体结构也为大家提供了新的思路,今年8月发表在Nat Commun的文章提出了第一个穿膜Aβ4聚体/8聚体实验结构。未来展望的重点问题:寡聚体结构,寡聚体与受体复合物结构;tau蛋白长度也是挑战之一;药物特别是抗体对寡聚体的构象识别。近期有一些研究取得了新的突破,未来尚需更多关注。  来自北京师范大学化学学院放射性药物教育部重点实验室崔孟超教授介绍了AD早期诊断的Aβ及Tau蛋白显像剂的研制: AD由于发病机制不明,早期识别和早期治疗非常困难。由于Aβ及Tau蛋白沉积缓慢,研究出Aβ及Tau蛋白放射性药物显像剂,通过影像学手段,实现早期识别成为可能。Aβ及Tau蛋白显像剂目前可以说需求巨大、市场空白,近些年FDA分别批准了3个Aβ 蛋白及1个Tau蛋白的显像剂,但依然有脑白质非特异性高、非靶向摄取高等缺陷,我国国内鲜少用于临床的商业化的显像剂,缺口巨大。我们实验室研究的成果:[18F]-92 Flobetazine,在人体和动物实验中均见到该探针可以对Aβ蛋白进行高特异性现象,目前已进入临床前人体研究阶段,见到[18F]-92对Aβ蛋白敏感性高、非靶向摄取低。此外,我们优选出[18F]-16对Tau蛋白有非常好的选择性结合,目前亦进入临床前人体研究阶段。契合ATN诊断标准,有望实现对AD及Tau蛋白相关疾病的准确诊断。

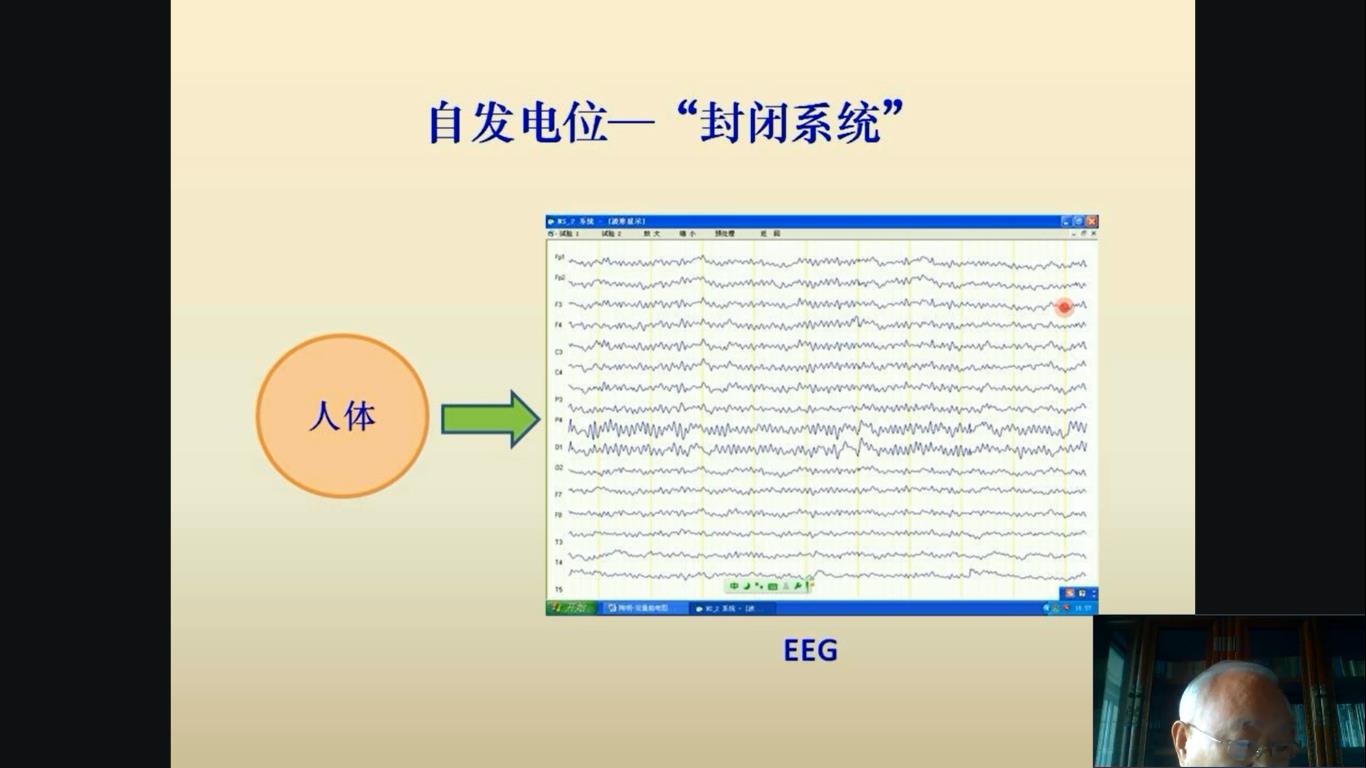

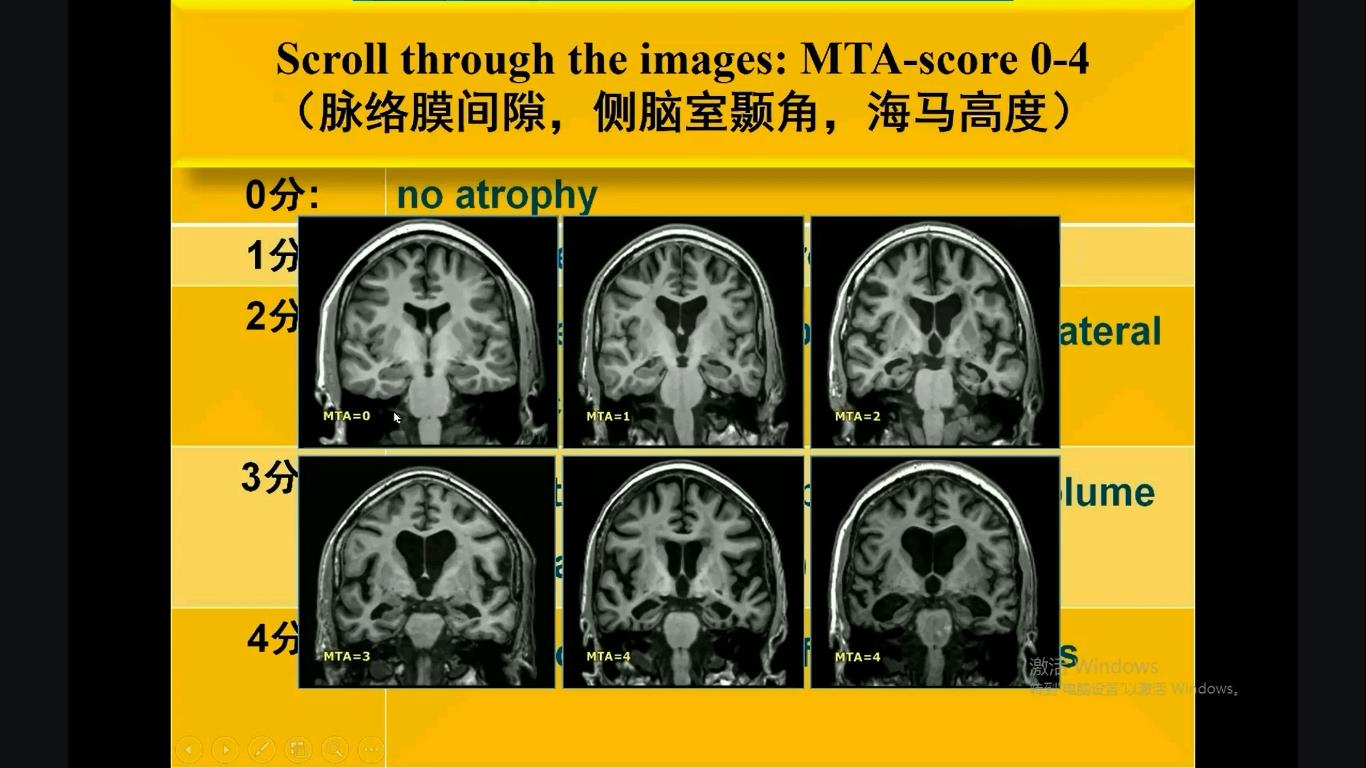

由本场执行主席协会理事来自上海交通大学附属第六人民医院的郭启浩教授介绍了临床前AD的评估: 讲述分为两大部分展开:一、基于ADNI的临床前认知评估 二、反映Aβ蛋白沉积的记忆评估。首先关于ADNI经过多年的演变,目前可以利用ADNI来诊断MCI及Obj-SCD,最新的研究表明Obj-SCD可能能够提前4年预测淀粉样蛋白的沉积,追踪早期内嗅病理改变,MCI可追踪更广泛的颞叶内侧改变,因此,Obj-SCD也许是淀粉样变性和神经变性的敏感的、非入侵性的预测银子,早于MCI明确的认知损害。我们课题组最新的文章也研究了非痴呆患者的临床前诊断流程。记忆的评估非常复杂,AVLT有多个版本,我们目前使用的是华山版AVLT-H,我们的研究见到AVLT优于CVLT及BVLT,AVLT延迟回忆而不是即刻回忆与海马萎缩显著相关,此外AVLT也在社区流调中发挥了很好的作用。第二部分,传统测试均侧重非结构化记忆,在诊断早期AD中存在缺陷。我们的研究见到AVLT-N6与Aβ蛋白沉积相关性最高。这里介绍一下前摄语义干扰的概念,PSI:表现为先学习过的词汇对后学习过的词汇出现干扰,RSI:在回忆前学习的词汇时,后学习的词汇对先学习的词汇产生干扰。而我们的量表对此的反映为:N4-5前摄抑制,N6前摄抑制恢复,N8倒摄记忆,而有研究表明PSI恢复的困难程度与淀粉样蛋白的沉积呈强相关。总结,此前的量表(WMS、CVLT及BVLT)侧重考察短时记忆,AVLT模拟记忆加工过程,对早期识别AD有更大的意义,将早期的神经心理测验与生物标记物结合将发挥更大的作用。  协会理事王宪举高级工程师,来自北京富立叶信息科学技术研究所,介绍了脑电图分析技术的最新进展:老年失智诊断的初步探索: 脑电图发现和记录已有90多年的历史,利用数学模型的方法进行分析。90年代以来信息记忆与联想模型的建立,提出五个指标:记忆功能、联想功能、负荷功能、应激功能、激越功能,每一项指标均以优良中差四个等级作为评估,对于老年失智预测、亚健康评估具有重要意义。介绍了一个AD患者早期预报的病例,2014年一个两院院士,自我感觉迟钝、记忆不如前,多个医院检查均无殊,来本研究所做电脑图检查,用记忆联想模型分析脑功能状态,显示出老年痴呆的早期特征。随即有医生对病人进行三个月的治疗,治疗后病人自述记忆变好、演讲不用稿,再次做脑电图检查,指标变好,与前期有统计学差异。应用记忆联想模型,可以识别脑电图肉眼难以发现的问题,看出大脑功能状态、认知是否异常,同时可以看出患者恢复效果、评价治疗方案。王宪举理事说:我的工作三十年才完成,十年磨一剑。是对钱学森先生和各位专家期望的一个答复。  阿尔茨海默病防治协会理事来自上海交通大学精神卫生中心的王涛教授介绍了甘露特纳治疗阿尔兹海默症的临床研究: 甘露特纳(GV-971)在国产药研发中是一个里程碑的结果,国内第一个治疗AD的药物,我来详细介绍一下该药物的III期研究,在全国34家中心进行国内1,2类的临床III期研究。此外,另一个药物OHAAS也进入了III期临床,在45中心有包括600例受试者完成试验。III期临床主要评价GV-971安全性及有效性,入组人群为50-80岁的轻中度AD患者,MMSE 11-26分(小学文化11-22分),也加入了生物学标记物的入组标准,弥补了II期临床的不足。经过多轮讨论将试验时间延长到9个月,入组了818例受试者。经过随访,各访视实测值相对基线变化趋势图(FAS集)提示试验组显著改善了老年人的认知功能。次要指标ADL、NPI两组间均无显著差异。治疗期间不良事件两组中没有显著性差异。最终我们的结论是:971胶囊900mg治疗轻中度AD患者36周,有效性好、安全性好! 早期诊断、治疗及生物标志物会场会议充分展示了全国阿尔茨海默病防治协会在本领域新成果、新技术、新观点和新进展的崭新景象,是学界的学术盛宴,也为广大的阿尔茨海默病科技和医务工作者搭建了从理论到实践的学术交流平台。  特约通讯记者:上海市第六人民医院苏杭

|